Par Yannis Constantinidès, ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé et docteur en philosophie.

« Il n’est point étonnant que l’homme ait désiré se nourrir de chair ; il a l’estomac trop petit, et les fruits ont trop peu de substances animalisables pour suffire pleinement à sa restauration », écrit Brillat-Savarin, le génial auteur de la Physiologie du goût publiée1825 (1).

C’est cette volonté naturelle de consommer de la viande qui est aujourd’hui brocardée et même stigmatisée. Faire bonne chère serait, au mieux, indécent et, au pire, immoral, puisqu’il s’agirait de l’expression de la désinvolture du privilégié qui ne pense qu’à son plaisir personnel et ne se soucie guère de l’état de la planète. Notons au passage que cette prise de conscience soi-disant «salutaire » de la dangerosité de la viande est propre à une petite élite occidentale. Les habitants du reste du monde ayant beaucoup moins de scrupules moraux à en ingérer lorsqu’ils peuvent se le permettre.

Le procès à charge actuel de la viande mêle ainsi des considérations très diverses et d’importance inégale – climatiques, éthiques (le fameux « bien-être animal ») et sanitaires – pour tenter de convaincre de sa nocivité. Même si l’accusation se targue toujours d’avancer des preuves scientifiques, cet effet d’accumulation témoigne clairement d’un acharnement suspect. On a le sentiment, pour filer la métaphore judiciaire, que l’objectif recherché est de condamner de manière expéditive la consommation de viande sans sérieusement examiner les arguments contraires.

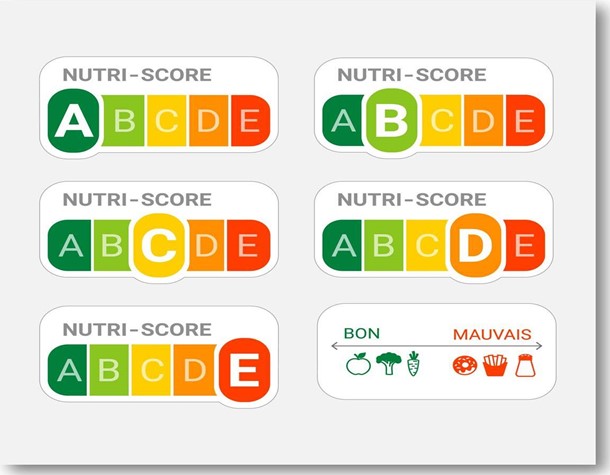

On ne peut, par exemple, que s’étonner de la dégradation brutale de la note de la viande rouge dans les dernières moutures de l’algorithme du Nutri-Score (2). Elle est due, comme l’on sait, au choix passablement arbitraire de réduire à 2 le nombre maximal de points attribués aux protéines. Il s’agit certes d’alerter contre une consommation excessive de la viande rouge, mais on passe en revanche sous silence les bienfaits, largement reconnus, d’une consommation raisonnable, particulièrement pour les plus jeunes. Or, si le fer héminique à haute dose peut effectivement être mauvais pour la santé, il faudrait à l’inverse remplacer la viande par de grandes quantités de végétaux pour ne pas être carencé, le fer non héminique qu’ils contiennent étant beaucoup moins bien absorbé par l’organisme.

On retiendra ainsi la différence criante de traitement s’agissant d’un label qui se présente comme objectif et simplement informatif, l’abus de certains aliments, jugés a priori «plus sains», n’étant curieusement jamais envisagé, alors que l’on brosse un portrait apocalyptique des risques potentiels de la viande rouge. Même si l’on met de côté cette obsession contemporaine de tout évaluer, qui incite à l’orthorexie, force est de reconnaître que, sous couvert de santé publique, on promeut comme idéal une alimentation restrictive, qui ne tient aucun compte du goût des aliments et du plaisir innocent de manger. Pour être vertueux et en bonne santé, il faudrait consommer quotidiennement et sans modération une quantité rédhibitoire de légumineuses et de céréales, en privilégiant celles dont l’apport en protéines est le plus conséquent (soja, pois chiches, graines de courge, etc.). En d’autres termes, manger doit devenir un calcul bénéfice/risque permanent, sans place pour l’excès ou la gourmandise, si l’on souhaite vivre plus longtemps.

Il est ici plus question de chimie que de cuisine, pour reprendre une distinction bien sentie de Brillat-Savarin. La nutrition médicale prend le pas sur l’alimentation naturelle et la diététique punitive met fin à toute spontanéité. Chacun est incité à scanner les produits, à peser les calories, à s’assurer qu’il a satisfait ses besoins nutritionnels. On définit des normes strictes du « bien manger » au risque d’entraîner, en réaction à ces injonctions, des troubles du comportement alimentaire.

Or, se nourrir n’est pas seulement un besoin vital, mais aussi un rituel social et même, dans certains cas, une forme de réalisation de soi. Il faut en effet nuancer la célèbre pyramide des besoins d’Abraham Maslow, l’alimentation répondant aussi pleinement aux besoins de sécurité, d’appartenance et de reconnaissance et pouvant, lorsqu’elle est raffinée, s’élever au rang d’art. Brillat-Savarin parle en ce sens, avec une pointe d’humour, de « gastronomie transcendante » pour évoquer la continuité essentielle entre le physiologique et le spirituel, que la science positive sépare.

On ne mange pourtant pas que pour vivre. La dimension culturelle vient d’emblée se surajouter au désir naturel, comme le montre la symbolique profonde de l’alimentation. C’est toujours par la nourriture que l’on est introduit à une communauté : on n’ingère pas que des aliments, mais aussi des valeurs. N’oublions pas non plus que le repas pris en commun est au fondement de la société ; ce n’est d’ailleurs pas un hasard si celle-ci se délite aujourd’hui avec la généralisation du zombie eating, soit le fait de manger seul devant un écran (3), et de la livraison à domicile à toute heure.

On peut sans doute aussi expliquer l’explosion des « alimentations particulières » (sans viande, sans gluten, sans sel, etc.) par la disparition regrettable de la commensalité. L’individualisme se répercute aussi dans le choix d’un repas particulier, qui n’est par définition pas partageable : je mange ce que je veux, quand je veux. Il faut mesurer l’ampleur de cette rupture anthropologique radicale, chacun mangeant tristement son repas dans son coin.

La défiance entourant désormais la viande joue un rôle certain dans cette évolution puisqu’elle a été pendant des millénaires au cœur des repas partagés. On pense bien sûr aux festins homériques, qui réservent la meilleure part aux dieux, ou aux banquets gargantuesques du Moyen Âge et de la Renaissance, occasions de socialisation et de fête pour les nobles, sans oublier le barbecue, cette survivance populaire d’une convivialité surannée. Par son goût et son odeur, la viande est le plat festif par excellence. On s’imagine en revanche difficilement festoyer autour de steaks de soja et de graines de chia !

Il faut aussi, à rebours de l’image grossière et virile que véhicule aujourd’hui la viande aux yeux de quelques parangons du progrès social et moral, insister sur la préparation, partie essentielle du rituel social de l’alimentation. Alexandre Stern a montré dans Le Singe cuisinier (Odile Jacob, 2020) que la civilisation commence avec la cuisson de la viande, qui en a facilité la digestion et permis au cerveau humain de se développer grâce à l’énergie ainsi économisée.

La cuisine ne se réduit décidément pas à la chimie, obsédée par la (dé)composition des aliments. Par la patience qu’elle requiert et le plaisir de faire plaisir qui la sous-tend, elle rompt avec la violence animale de la dévoration pour devenir une vibrante célébration de la vie. Une bonne viande, préparée avec amour, peut ainsi satisfaire à la fois le besoin primordial de manger et le goût le plus raffiné. Loin donc d’être une forme de régression à l’état sauvage, le «carnivorisme» est un fait de haute culture.

A des étrangers venus le visiter et qui marquaient un temps d’arrêt en le voyant se chauffer près du fourneau, Héraclite aurait dit : « Entrez, il y a des dieux aussi dans la cuisine » (4). Il nous faut nous aussi surmonter cette hésitation coupable au moment de pénétrer dans ce qui n’est pas un vulgaire abattoir, mais un temple où se réalise quotidiennement la communion du terrestre et du divin à travers le rite immémorial de la préparation du repas.